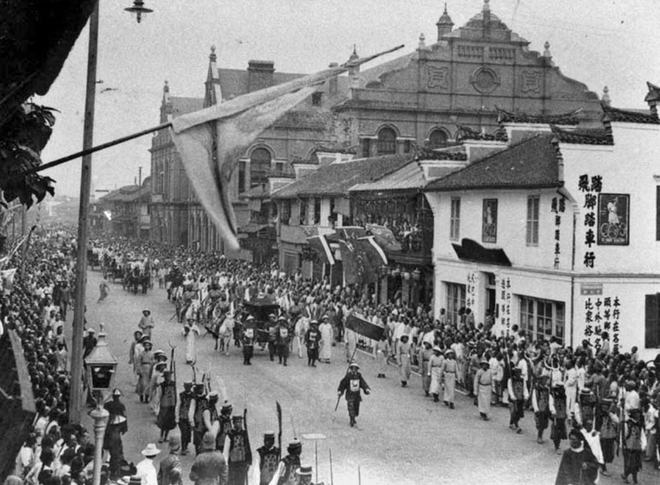

彼时的中国,土葬仍是根深蒂固的传统。人们相信入土为安,视火葬为不敬,甚至将其与焚尸灭迹的恶行联系起来。因此,当火葬炉的烟囱在上海的天际线升起时,立刻引发了诸多非议和抵触。守旧的观念与新兴的思想激烈碰撞,传统与现代的交锋在十里洋场拉开帷幕。

上海,这座近代中国最繁华的都市,率先感受到了土地资源的紧缺。日益膨胀的人口与有限的土地面积形成尖锐矛盾,传统的土葬方式难以为继。加之西方思潮的影响,卫生、环保的火葬观念逐渐被一些进步人士接受。在这样的背景下,静安寺公墓引进了上海第一只煤气火葬炉,迈出了殡葬改革的关键一步。

然而,新事物的出现注定会遭遇阻力。火葬炉的启用如同投向平静湖面的一颗石子,激起了层层涟漪。一些市民无法接受这种“非人道”的丧葬方式,认为火葬是对死者的大不敬,是对传统伦理的挑战。他们聚集在火葬场外抗议,甚至试图阻止火葬的进行。

除了观念上的冲突,技术上的难题也困扰着火葬的推广。当时的煤气火葬炉技术尚不成熟,燃烧不充分、气味刺鼻等问题时有发生,更加深了人们对火葬的抵触情绪。此外,火葬费用较高,也让许多普通百姓望而却步。

面对重重阻力,当时的政府和一些进步人士积极宣传火葬的益处,强调其卫生、节地、环保的优势。他们通过报纸、杂志等媒体进行科普,组织参观活动,力图改变人们的传统观念。同时,他们也着手改进火葬技术,提高火葬效率,降低火葬成本,逐步化解民众的疑虑。