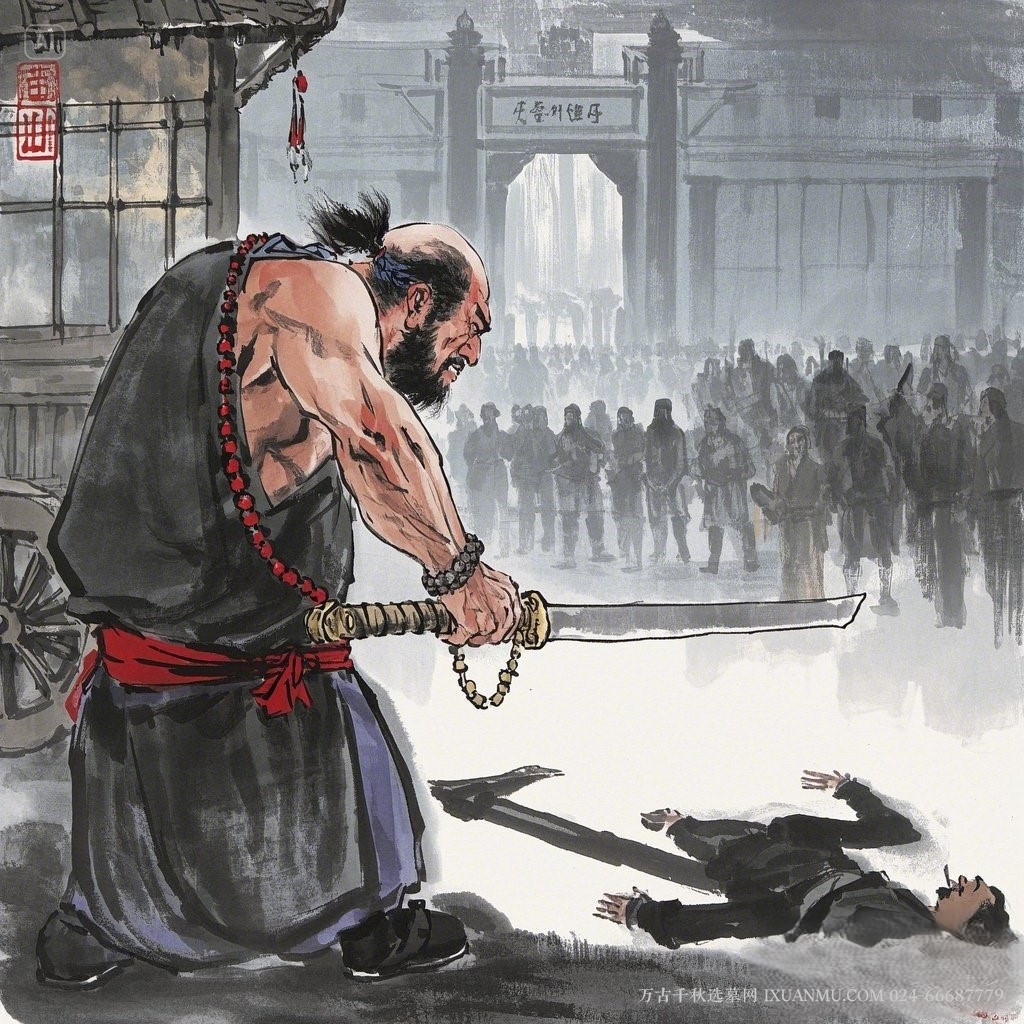

那柄饮过无数亡魂的鬼头刀,在午时三刻的日头下泛着冷光,刀锋所指之处,阴阳两界皆为之震颤。刽子手,一个游走在生死边缘的职业,他们的刀,斩断的不仅仅是罪恶的生命,更是连接着现世与幽冥的微妙通道。

一、刽子手的刀:生死之间的技艺传承。令人匪夷所思的是,古代刽子手往往选择用钝刀行刑。这并非残忍,而是源于一种对死者的敬畏,以求“留全尸”,减少痛苦。他们以冬瓜为练习对象,苦练“薄如蝉翼”的刀法,追求的是极致的技艺,更是一种对职业的尊重。这种技艺往往通过家族传承,一代代刽子手在耳濡目染中,也逐渐建立起心理上的免疫机制。然而,清代最后一位刽子手邓海山瘦削的形象,打破了人们对刽子手膀大腰圆的刻板印象,更添了几分神秘色彩。

二、阴阳两界的生死哲学。断头台上,生死一瞬,却也蕴含着人性的复杂。明代一些刽子手,凭借高超的刀法“偷天换日”,暗中给死囚留下一线生机,希冀以此积攒阴德。这与民间流传的因果报应观念不谋而合,更增添了这个职业的神秘色彩。更有甚者,一些灵异秘闻在民间流传,例如刽子手住店遇厨娘施法退鬼,或在婚宴上以断刀救人,这些诡谲的传说,无不暗示着刽子手与幽冥世界的某种联系。而《水浒传》中蔡福收金保命的选择,则在乱世背景下,展现了人性的挣扎与无奈,也为这个职业增添了一抹悲凉的底色。

三、职业暴力的文明悖论。刽子手虽然收入丰厚,却始终背负着世俗的污名,如同现代的殡葬从业者,承受着常人难以理解的孤独。他们内心深处,也如同炼狱一般,杀人后的负罪感与家族世袭的麻木交织,远比战场上军人的杀戮更加复杂,也更加“不文艺”。而从《天局》中棋痴以命祭天的悲壮,到诺贝尔文学奖语境下东方叙事的困境,都映射出刽子手这一符号在文化层面的深层隐喻,引发我们对文明进程的反思。

四、刀光血影中的历史切片。历史长河中,关于刽子手的记载往往是神秘而碎片化的。明代刽子手与监斩官的博弈,清末邓海山见证死刑制度的终结,这些都是鲜为人知的历史切片。而《天局》中棋痴以命博天的哲学狂想,与《积阴德改运经》中因果救赎的思想,则从不同角度展现了人们对命运的理解和抗争。

刽子手的刀,是生死界限的象征,是阴阳两界的摆渡人。他们以血腥的技艺维系着古代社会的秩序,也在道德的困境中挣扎。从他们的故事中,我们不仅能窥见历史的幽暗角落,更能引发对人性和文明的深刻思考。这把刀,最终斩断的,或许不仅仅是生命,更是我们对自身存在意义的不断追问。