作为周代东方重要诸侯国,齐国王陵的考古发现为研究战国时期丧葬制度与齐国历史提供了珍贵实物资料。这些气势恢宏的陵墓,不仅是权力的象征,更是齐文化的重要载体,展现了这个曾经辉煌的东方大国从春秋霸主到战国七雄的兴衰轨迹。

王陵分布与结构特征

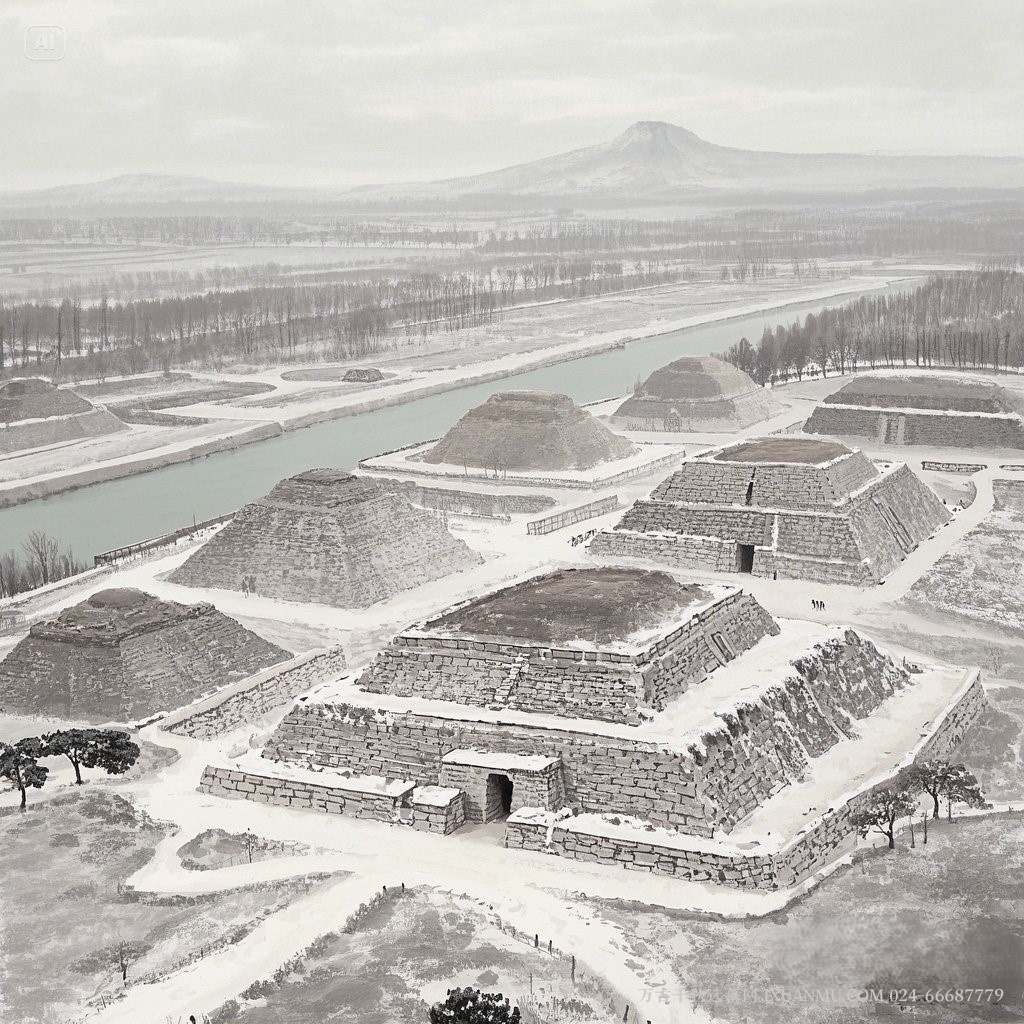

齐国历代王陵以田齐王陵为核心,主要分布在山东淄博临淄区淄河沿岸,以“二王冢”和“四王冢”两大墓群最为著名。这些封土高耸,方基圆顶,形似金字塔,被誉为“东方金字塔”,展现了当时高超的建筑技艺和工程水平。

四王冢,传统认为是齐威王、宣王、湣王、襄王四位国君的陵墓,自西向东依次排列,封土高度在22到34米之间,总长达541米,规模宏大,气势磅礴。二王冢,则传为田齐桓公午与其父田剡的陵墓,两冢东西并列,封土高约30米,内部结构复杂,至今仍有许多未解之谜。

历史背景与争议

田齐取代姜齐后,王陵选址于牛山东麓,依托自然地势,彰显王权的至高无上。陵墓的形制与规模,体现了战国时期齐国强盛的国力,以及当时厚葬的社会风气。

然而,关于墓主身份的认定,学术界仍存在争议。虽然传统文献记载四王冢为田齐四王之墓,但也有学者认为其中可能包含王后或妃嫔的墓葬。二王冢则更具戏剧性,最初被误认为是姜齐桓公和景公的陵墓,后经考古考订,才确定为田齐桓公午与其父田剡之墓。

考古发现与殉葬制度

在王陵周围,分布着大量的陪葬墓群,例如四王冢北侧600米范围内就发现了30余座陪葬墓,这反映了当时严格的“昭穆制度”和等级森严的葬制。

春秋时期齐景公墓殉马坑的发现,出土了600余匹战马遗骸,印证了齐国当时的军事实力之强盛。在田齐王陵中,也发现了人殉的痕迹以及青砖构件,推测可能为墓道或墓室的遗存,这些发现为了解当时的丧葬习俗提供了宝贵的实物资料。

保护现状与文化意义

田齐王陵于1988年被列为全国重点文物保护单位,目前,封土的修复和周边环境的整治已成为保护工作的重点。

田齐王陵的研究,不仅揭示了齐国从春秋霸主到战国七雄的兴衰轨迹,也为研究先秦历史、文化和社会制度提供了重要的依据。其独特的建筑技艺、丧葬习俗以及丰富的文化内涵,对齐文化乃至整个先秦考古都具有标杆意义,是中华文明的宝贵遗产。